①優生思想からの脱却

生まれもって平等な権利を有するはずの人間に対して「優劣」をつけ、後者を社会から排除する優生思想は、およそ人類が生み出した最悪の非道のひとつではないでしょうか。

日本初の議員立法として1948年衆参両院の全会一致で成立した旧優生保護法は「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的に掲げ、8万人以上の人々に対して強制不妊手術や人工妊娠中絶手術を行ってきました。

最高裁大法廷は2024年7月3日、同法を違憲と明示し、被害者である原告の全面勝訴を言い渡しました(※1)。これを受けて国会は10月8日「優生手術補償法」を成立させ、76年にわたる「戦後最悪の人権侵害」に対して、ようやく謝罪・原因究明・損害賠償・再発防止の第一歩がスタートしました。

この法案作成の過程では、超党派議員によるPTが結成され、れいわ新選組も木村英子議員、舩後靖彦議員そして私天畠の障がい当事者3人の議員が力を合わせて、補償水準や救済対象などに関して少しでも法案内容を前進させるべく全力を尽くしました。

優生手術補償法制定をめぐる超党派PTの議論の中で、私たち障がい当事者議員が「優生思想の根絶」を盛り込むべきだと主張するたびに、与党議員や衆議院法制局から次のような反論や懸念が返ってきました。

「思想信条の自由を最大限尊重すべしという憲法下で、特定の思想を根絶するなどという条文が入っていいのか」というものです。

しかしここでいったん立ち止まり、優生思想という「特定の思想」が、旧優生保護法や強制不妊手術との関係において、日本社会の中でどのように成り立ち、つながり合い、お互いを助長・扇動したのか、よく考えてみるべきです。

旧優生保護法に反対・棄権した議員は、衆議院、参議院とも皆無でした。最高裁判決の中で、草野耕一裁判官は補足意見(※2)として次のように述べています。

「違憲であることが明白な国家の行為であっても、異なる時代や環境の下では誰もが合憲と信じて疑わないことがある」

私たちはこの言葉の意味を今いちど深く受け止めなければなりません。

まさに優生思想が社会の中で醸成され、法律や行政行為を通じて拡散・拡大され、社会全体をさらにむしばんでいく構図がここに見て取れます。人間に優劣という物差しを当てて競い合わせ、意に沿わない人間を切り捨てようとする国家や集団にとって、差別思想はきわめて力強い「共犯」なのです。

このような歴史を前にして、私たちは「たとえ優生思想といえども、それが内心の自由にとどまっている限り、立ち入るべきではない」などと言えるでしょうか。強制不妊手術事件で繰り返されたことを「二度と起こさない」と言えるでしょうか。

優生思想を根絶してこそ、すべての人が「生きていてよかった」と実感できる社会がやってくるのではないでしょうか。

※1 最高裁判決文は以下のURLからご参照ください。

http://yuseibengo.starfree.jp/archives/2761

※2 草野耕一裁判官の補足意見は以下のURLからご参照ください(P6~)。

http://yuseibengo.starfree.jp/wp-content/uploads/2024/07/tasuikenyoshi.pdf

優生思想を根絶しよう

1948年の旧優生保護法成立以降、これまでに2万5,000人以上が強制不妊手術の、5万9,000人以上が人工妊娠中絶の被害を受けました。この過程において厚生省(当時)は1953年、都道府県の知事に対し「身体の拘束、麻酔薬施用又は欺罔(騙すこと)等の手段を用いることも許される」旨の通知(※3 昭和28年6月12日厚生省発第150号厚生事務次官通知)を出したのです。

この通知が、省内でどのような議論を経て、いつどのような権限の下で決定されたのか、憲法解釈上の異論は出なかったのかなど、歴史的に検証する必要があります。また、実際の強制不妊手術は都道府県が主体となって実施されたのですが、その記録の洗い出し、医療機関や医師、被害当事者、家族などへの聞き取り調査も実施すべきです。

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給件数は、令和6年3月末時点で全国で1,102人にとどまっています。補償法施行に際しては、このように見放されてきた圧倒的な被害者ならびにその遺族に対して、賠償が確実に行われなければなりません。

プライバシーについて十分に配慮したうえで、しっかりとした周知・徹底を行うため、一部の県で導入されている「本人限定通知」などのあり方についてもそのノウハウを共有すべきです。また、「審査基準」に関しても、補償法制定過程で何度も確認された「明らかに、不合理ではなく、一応確からしいこと」を徹底し、「被害者の門前払い」などということが起きないよう、不断のチェックが必要です。

旧優生保護法下における人権侵害がどのように行われ、覆い隠されてきたのか、地域や教育現場でできるだけ多くの機会をとらえてその歴史を確認・共有すべきです。同時に、今もまたその差別構造に流されていないか、本当の意味で一人ひとりの人権を尊重しようとしているか、不断の振り返りが必要不可欠です。

インクルーシブ教育、人権教育の充実を図りながら、優生思想根絶に向けた歩みを続けましょう。

- 強制不妊手術をはじめとする、優生保護法下における違憲・違法行為の事実究明

- 被害者救済・補償が確実に行われるための周知徹底と審査・運用のチェック

- 優生思想根絶のための啓蒙・啓発活動と包括的な法整備

「生」の方へ舵取りを

優生思想に関する深刻で重大な問題は、かつての優生保護法をめぐる強制不妊手術や人工妊娠中絶手術にとどまりません。

人間の価値について「役に立つか否か」という物差しをあてはめ、「長らえるべき命か、そうでないか」という残酷な二者択一を強制し続けているのが、いわゆる「尊厳死」をめぐる問題です。

難病のALSを患う京都市の女性を本人からの依頼で殺害した罪などに問われた医師の裁判で、京都地方裁判所は2024年3月、他の殺人事件とあわせ懲役18年の判決を言い渡しました。被告の医師は、個人の尊厳と自己決定の尊重を定めた憲法13条を根拠に無罪を主張していました。

この事件の被告や終末期議連(終末期における本人意思の尊重を考える議員連盟)が異口同音に言う「本人の意思の尊重」という言葉は、とても注意が必要です。私もまた、かつては「死にたい」という言葉を「あかさたな話法」を通じて幾度か発したことがあります。

障がいや疾病に限らず、人は誰しも困難な状況を前にした場合、時にこの言葉を口に出します。そしてそれは多くの場合「生きたい」という願いが閉ざされそうな時の命の叫びなのではないでしょうか。叫びの大きさ、長さ、音色は目まぐるしく変わります。人間の心の営みなのですから当然です。ある瞬間の、あるいはある時期の言葉の内容を持って「本人の意思だ」「死にたいと言っている」「尊重すべきだ」というのはあまりに乱暴すぎます。

私自身、かつて「死にたい」と言った自分を恥じた時期もありました。しかし人間に「死にたい」と思わせる社会ではなく、「生きたい」と思える社会にしなくてはいけないのです。医療・介助体制のさらなる前進と充実。障がいを社会・人権モデルからとらえ、その障壁や生きづらさを軽減していこうとする営み。それらを実感できない時、困難を背負う人間は絶望に陥ります。

そして、そのような状況は社会全体の取り組みによって改善可能なものなのです。

生きるか死ぬかは2通りですが、生き方は80億通りです。

この地球上に、生きるに値しない人間などひとりもいません。かけがえのない生をまっとうすることに絶望する人を生み出してしまうことこそ、人間の尊厳に対する侵害なのではないでしょうか。

死にたい自由を尊重するなどという方向に向かうのではなく、「生の方向へと舵をとる」確固たる意思をもとに、絶望ではなく希望に裏打ちされた政策を今こそ推し進めるべきです。

消費税の導入とその増税、雇用規制緩和、セーフティネットの破壊によって、日本は絶望だらけの超格差社会になってしまいました。

貧困家庭に生まれた、障がいや難病を抱えている、などの環境にある方々は、さらに過酷な試練を引き受けて苦しんでいます。このような「生きづらさ」をほとんどすべての人々に押し付けている責任は、政治にあります。「失われた30年」の過ちをしっかりと反省し、このような流れを180度転換する政治を、みんなの力で実現しましょう

- 優生思想根絶に向けたプロセスは、確実にこの社会の「生きづらさ」を軽減します。誰もが「生きていてよかった」と思える希望ある社会にむけて、貧困撲滅や社会保障の充実など「生きづらさ」を減らす施策を実行します(政策②~④を参照)

② 当事者が生きやすいヘルパー制度

「学びたい」「働きたい」

健常者であれば当たり前の願いが、私たち重度障がい者にとっては一筋縄ではいかない現実があります。私のように、トイレや食事、入浴など、日常生活全般に介助が必要な障がい者は、ヘルパーがいなければ学ぶことも、働くこともできないからです。

1960年代から継承されてきた重度障がい者による命がけの運動を通じて、東京都の単独事業などから始まった介助保障制度は、やがて全国に広がり、現在は「重度訪問介護」という国の制度として、重度障がい者の地域での暮らしを支えています。

しかし、半世紀を超える障がい者運動を以ってしても、保障の範囲は家の中を中心に一部の外出に限られ、就労や就学などの当たり前の社会参加には制度の利用が制限され続けています。他にも様々な制限が存在し、障がい者が地域で当たり前に、安心して暮らし続けられる状況には至っていません。

重度障がい者にとって命綱である介助者は「どこにいても」「何をしていても」必要不可欠であるという認識のもと、現行の「重度訪問介護」を継承しつつ、さらに発展させるために下記の実現を目指します。

介助を必要とする障がい者の社会参加(就労・就学等)を制限する理不尽なルールを変える

現在の障がい福祉制度(重度訪問介護・同行援護・行動援護)では、就学や就労など、生きていく上で誰もが当たり前にする社会参加にはヘルパーをつけられないルールになっています。この理不尽なルールによって、介助を必要とする障がい者の社会参加が阻まれています。

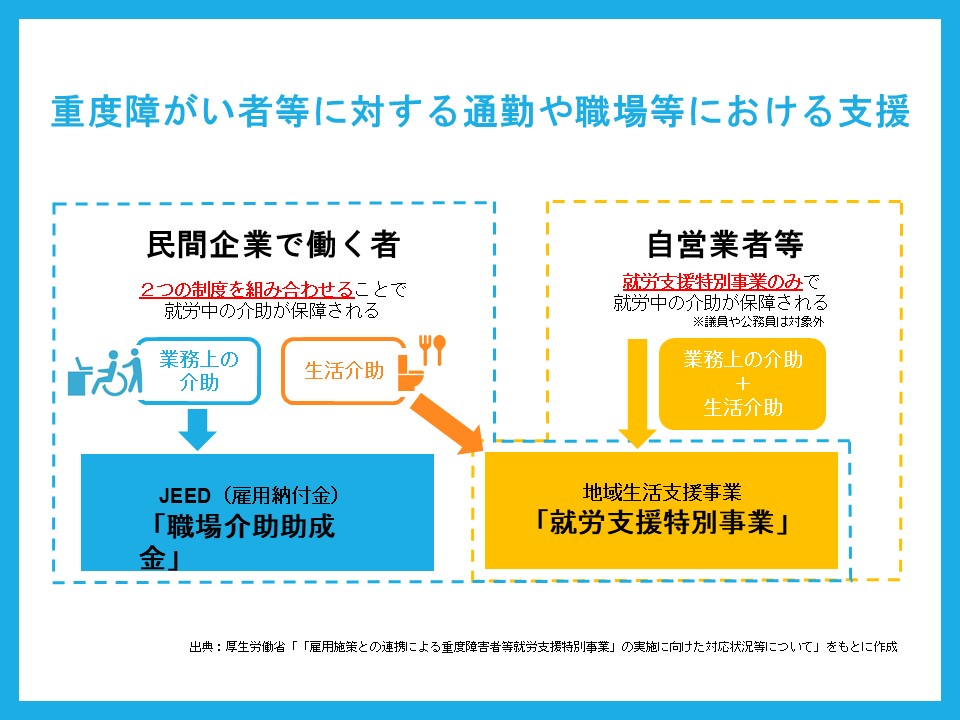

国は、「重度障害者大学等修学支援事業」や「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」を創設し、就学・就労中の介助保障をしていると言います。しかし、就学・就労を希望する障がい者がこれらの事業を使えるかどうかは、各市区町村の判断に委ねられており、「重度訪問介護利用者の大学修学支援事業」は実施市町村 40 自治体、利用者数 69 人(令和 5 年度事業実績)、「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」は実施市町村 55 自治体、利用者数 183 人(令和 6 年 3 月 31 日時点)にとどまります。

また、民間企業や高等教育機関が介助保障にかかるコストを負担する仕組みは根本的には変わっていません。さらに、制度の複雑さや事務手続きの煩雑さなどから、この制度の利用者は極めて少なく、障がい者の社会参加を保障する制度とは到底言えない現状です。

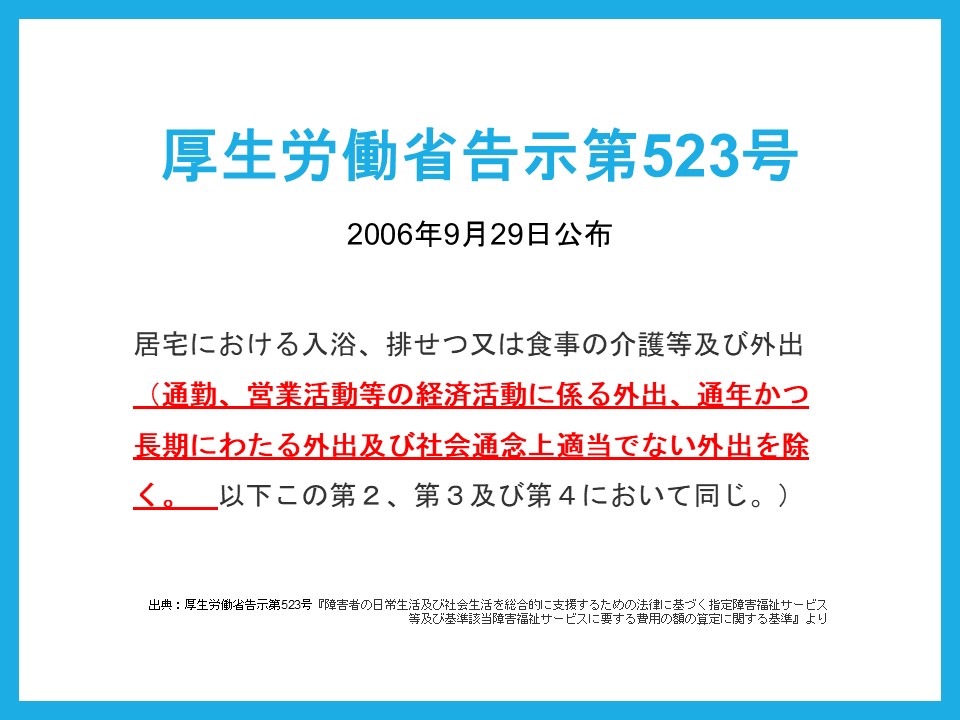

こうした障がい者の社会参加を阻むルールが、障害者総合支援法における告示523号に記されています。

この規定によって、経済活動に係る外出(就労)、通年かつ長期にわたる外出(就学など)、社会通念上適当できない外出(政治活動や宗教活動など)の際は、介助をつけられない制度になっています。

- 障がい者の社会参加を保障するため、告示523号を改正し(外出の目的に応じてヘルパー利用を制限する条文を削除し)、介助を必要とする障がい者が学ぶときも、働くときも、どんな場面でも介助を付けられる制度を確立します。

年齢や場面を問わず柔軟に利用できる、権利保障としてのヘルパー制度の実現

社会参加を制限するルール以外にも、障がい者の地域での暮らしを脅かすルールはまだまだたくさんあります。

障がい者が65歳になったとき、それまで利用していた障害福祉サービスから介護保険への移行を迫られ、最悪の場合、障害福祉サービスを不当に打ち切る自治体の事例もあります。また、介護保険と障害福祉サービスは制度の趣旨や運用のルールが異なり、介護保険ではサービスの内容や時間が限定されることで、障がい者の生活に支障を与える事例が散見されます。

重度障がい者の介助方法は一人ひとり違い、介助者は当事者と関係性を構築しながらその人に合わせた介助スキルを習得していきます。入院する際にも慣れた介助者が付き添わなければ、医師や看護師とのコミュニケーションが円滑に取れなかったり、適切な介助ができずけがをしてしまったりと、安心して医療を受けられません。しかし、医療機関の理解が進まず、入院時の介助者の付き添いを断るケースが後をたちません。また、介助者の付き添いが制度上認められるのはコミュニケーション支援に限定されており、特殊な身体介助(食事・トイレ・入浴等)が必要でも、病院の看護師や介護士が対応することになります。たとえば、私の食事介助を看護師が行えば、誤嚥のリスクが急激に高まります。

その他、グループホームや入所施設においても個人ヘルパーを利用でき、スムーズに地域移行できる制度、医療的ケアが必要でも安心して在宅生活を続けられる制度などの確立が急がれます。

- 65歳以上の障がい者に対する介護保険優先原則をなくし、希望する人は障害福祉サービスを受けられるように見直します。

- 重度障がい者が入院する際、慣れた介助者が付き添い、安心して医療と介助(コミュニケーション支援だけでなく、身体介助を含む)を受けられる制度を確立します。また、自治体・医療機関・ヘルパー派遣事業所への周知啓発と連携の強化を図ります。

- 平成18年から特例措置として延長され続けているグループホームにおける個人ヘルパーの利用を恒久化し、本人の希望に合わせた個人支援を保障します。

- 地域移行促進のために、施設・病院にいるときから、重度訪問介護や移動支援などの地域サービスを利用して地域生活を体験できるようにします。

- 常に医療的ケアを必要とする人に対する地域での在宅医療サービスを充実させます。 外出・通勤・通園・就労・就学・旅行への訪問看護利用を可能にするとともに、訪問看護を長時間継続して利用できるようにします。

③ 本人目線の精神医療・保健・福祉

「何するかわからない人を、地域でだれがみるの?」「精神疾患と身体疾患の両方がある人を受け入れるのは厳しい」「家族の生活を犠牲にするのか」

精神科病院での凄惨な虐待やその結果の死亡事件が繰り返されてもなお、事件は地域住民や医療・福祉機関関係者の都合を中心に語られます。2023年2月に発覚した滝山病院事件後の入院患者の転退院支援でも、当事者の人権擁護の観点が薄い現行制度の限界が明らかになりました。滝山病院事件を明るみに出したNHK・Eテレの「ルポ死亡退院」のディレクターは、滝山病院事件を起こした構造を「本人以外はみな幸せシステム」と正確に表現しています。

私は10代の一時期入っていた障がい者施設での管理生活により、無力化されていく経験をしました。精神科病院での長期入院や虐待事件は他人事とは思えません。障がい当事者議員として下記を主張していきます。

病床数削減、長期入院・強制入院をなくす、身体拘束ゼロ

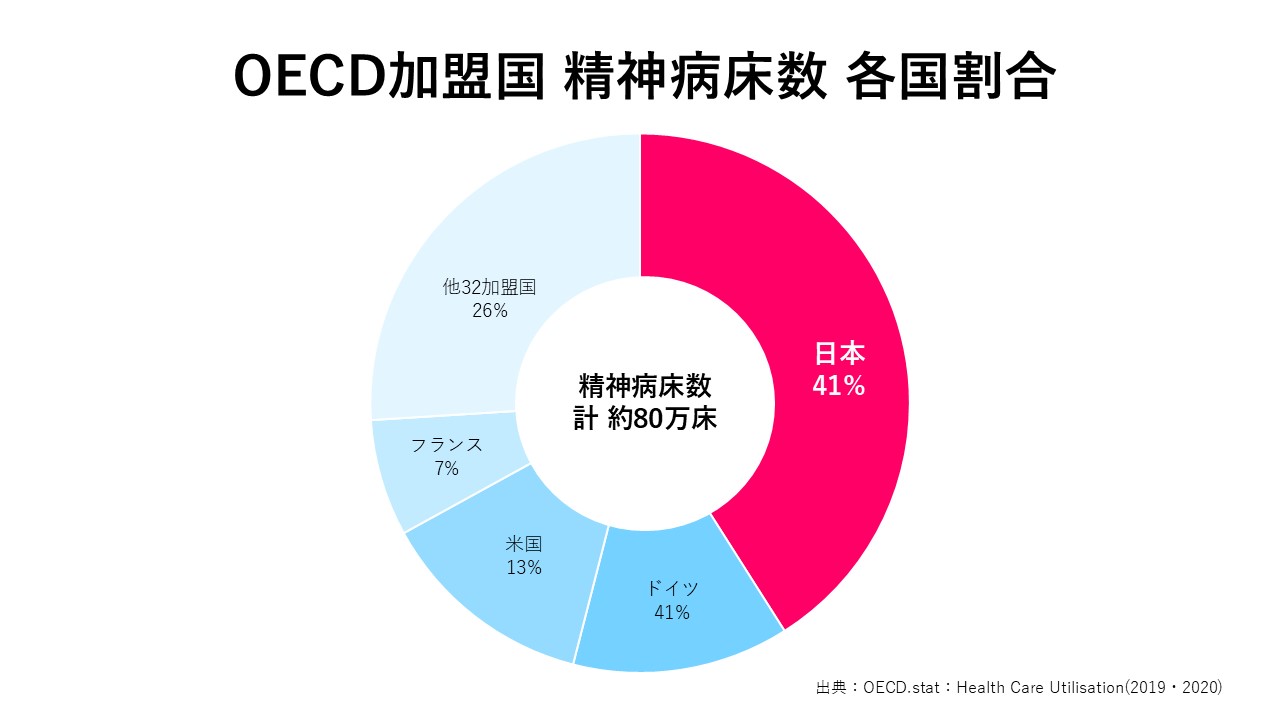

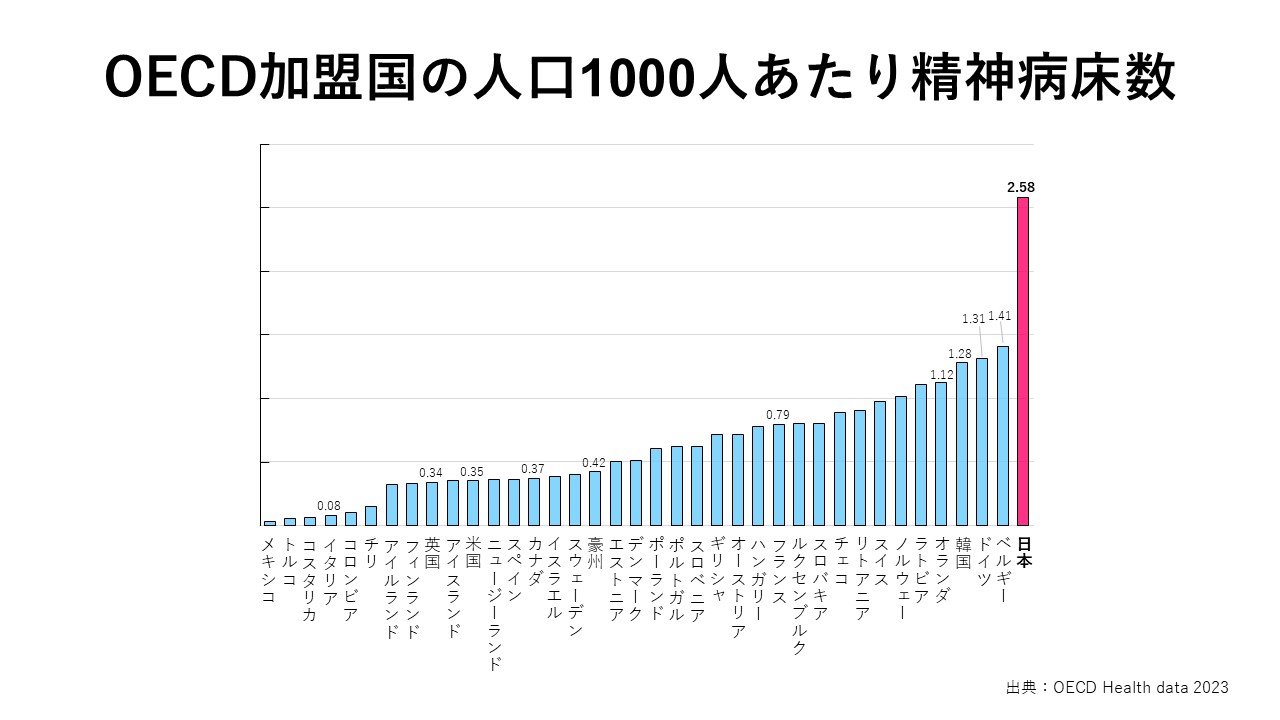

日本の精神科病院の特徴の一つは、病床数の多さです。OECD諸国の精神科病床数約80万のうち、4割が日本に集中(OECD stat Health Care Utilisation 2019-2020)。人口1000人あたりの病床数は2.58と、OECD諸国の中で突出しています(OECD Hea lth data 2023)。

日本の精神科病院は9割が民間経営です。厚労省は入院中心から地域での生活へ、との方向性を打ち出していますが、病床数の減少ペースは非常に緩やかで、当初目標を達成できていません。地域の受け皿不足を政府は理由としていますが、病床数が大きく変わらないままでは、いくら患者の地域移行を進める政策を打っても、ベッドが一定程度埋まっていないと経営が成り立たないため、空き病床に患者を入れる方向にどうしても流れます。

次に、長期入院の多さが大きな社会問題です。東日本大震災時の福島第一原発事故で精神科病院から避難した伊藤時男さんが、別の病院で「入院の必要なし」と言われ40年ぶりに退院したことは象徴的ですが、精神科入院患者の平均在院日数は276.7日(厚生労働省2022年「病院報告」)。在院5年以上の患者数は全体の3割、在院1年以上だと6割を占めます(厚生労働省「精神保健福祉資料」)。長期入院は、人生の幸福追求の機会を奪う人権侵害です。

本人承諾を必要としない強制入院制度の問題も根深いです。精神科医療について定める精神保健福祉法では、知事や政令指定都市市長といった行政+1人以上の精神保健指定医が判断する「措置入院」と、精神保健指定医+家族または市町村長の同意で入院する「医療保護入院」があり、これらは本人意思の確認がない強制入院にあたります。国連人権委員会から日本政府は、強制入院は障害者権利条約に反すると勧告を受けていますし、意に反する入院や治療は患者ご本人に医療への忌避を生み出してしまうとの指摘もあります。

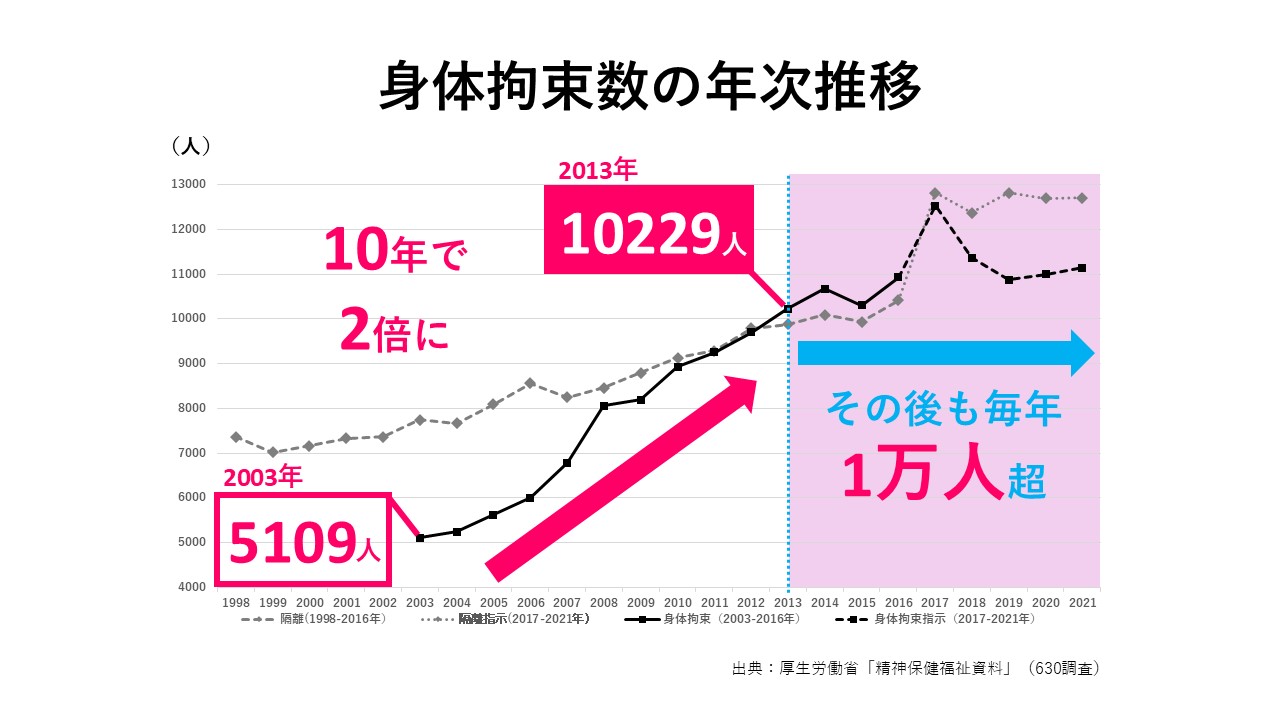

さらに「身体拘束」の多さも問題です。政府は精神科病院での身体拘束を減らすための会議に診療報酬を出すなど政策を打ってきましたが、その期間中に身体拘束数は右肩上がりで増え、現在も高止まっています。

- 精神科病院から地域サービスに人的・物的資源と予算を移し、期間を区切って計画的に精神科病院の病床数を減らします。

- 原則新規入居・入院は認めず、入居施設、精神科病院は地域サービスのバックアップ機能(緊急時の短期入所、本人のためのレスパイト等)に段階的に移行していきます。

- 地域移行促進のために、病院にいるときから、重度訪問介護や移動支援、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)などの地域サービスを利用して地域生活を体験できるようにします。

- 強制入院を廃止します。そのための短期目標として、精神科病院への措置入院・医療保護入院の要件を厳格化し、入院期間の見直しを図ります。

- いかなる身体拘束も禁止し、ゼロにするための施策を不断に検討します。

精神科病院での通信、意見表明の権利確保

精神科病院での人権擁護、虐待防止や通報の制度は徐々に改善されてきました。しかし、入院患者一人ひとりの権利を守る視点は薄いままです。たとえば精神科病院で虐待事件後の被害回復を定めた仕組みはありません。すべて事件を起こした病院自体か、立地自治体の自主的な取り組みに任されています。

入院患者の通信、意見表明の権利も重要ですが、その重要な手段の一つである携帯電話・スマートフォンの利用実態は不明です。政府は開放病棟だけでなく閉鎖病棟にも公衆電話を設置するよう大臣告示で求めていますが、数は少なくとも未設置の病院があるだけではなく、NTTが公衆電話縮減方針を打ち出していることに対して、病院側に対し設置を促す以外の対策は今のところありません。

政府は1988年の大臣告示で「患者の医療または保護に欠くことのできない限度での制限が行われる場合がある」とする一方、「通信は原則自由」と定めていますが、携帯電話・スマートフォンの利用については、病院ごとの判断に任せ、調査を行ったことはありません。入院経験のある精神障がい者の経験からは、病状判断ではなく一律禁止の病院が少なくなく、また市民団体が兵庫県内33病院にアンケート調査を行ったところ、6病院中2病院がスマートフォン利用を一律で禁止している事実が明らかになりました(詳細は新聞報道を参照)。

- 虐待を受けたり、見たり聞いたりした患者一人ひとりに対する謝罪、回復ケア、そして事件直後の緊急的な転退院支援などの被害回復を定めた仕組みをつくります。

- 精神科病院内での携帯電話、スマートフォン利用について、国による網羅的な調査を求めます。その結果を当事者参加のうえオープンな場で議論します。

- 精神保健福祉法第1条にある「(精神障害者の)発生の予防」という差別表現を削除します。

”第1条

この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする”

④医療的ケア児者の課題を争点化

医療的ケア児とは、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のことで、全国に推計約2万人います。今後も医学の進歩により、成長した医療的ケア者が増えていくことが予想され、彼らの社会的基盤を整えることが喫緊の課題です。2021年には医療的ケア児支援法が制定され、医療的ケア児とその家族を社会全体で責任を持って支援することが「責務」となり、彼らをとりまく環境は大きく動きはじめました。

しかし、議論の対象からこぼれ落ち、置き去りにされている疾患もあります。たとえば、てんかんや心臓病、腎臓や肝臓の疾患、糖尿病等は内部疾患ゆえに一見すると支援の必要性が見えにくく、対象からこぼれかねません。私はどんな障がいがあっても、医療的ケアが必要でも、それらがない子どもと同じように、地域でともに学び、社会へ出ていくことを支える仕組みづくりに取り組んでいきます。

保育・教育現場における医療的ケア児のニーズを議論の俎上にあげる

医療的ケア児支援法の趣旨を踏まえた自治体事業のひとつに、医療的ケア看護職員配置事業があります。保育所や学校に通う医療的ケア児が、適切な医療的ケアを受けながら保育所や教育機関に通えることを目的とした制度です。

しかし地域によって受けられるサービスに差があります。たとえば、病気を発症した子どもが、それまで通っていた幼稚園から看護師が常駐していないことを理由に退園を迫られる事例があります。また、看護師や養護教諭がいても、保護者の付き添いを求める園や学校も多くあります。医療的ケアを担う親がうつ病を発症したり、付き添いや交渉のために仕事を辞めざるを得ないケースも少なくありません。

一方、教員の長時間労働や求められる役割の複雑多様化は、すでに広く知られた社会問題です。慢性的な教職員不足や、休職時の補充も足りていない状況下での医療的ケア児の受入は、教職員に大きな負担があると考えます。

- 医療的ケア児が家族の付き添いなしで活動できるように、自治体や国が責任をもって看護師派遣が使える仕組みを整えます。

- 医療的ケア児等コーディネーターが活躍できる仕組みを構築します。特に、保育・教育現場との交渉をサポートできる仕組みをつくります。

- 糖尿病をもつ子どもに処方されている重症低血糖時の点鼻薬バクスミー®を、保育・教育現場の教職員等が投与できる体制を整備します。

成長後の医療的ケア者の制度の受け皿を確保する

医療的ケア児が成長し大人になると、とたんに支援を受けられなくなるという課題があります。小児科から成人医療への移行先がないトランジション問題です。

たとえば、1型糖尿病は、一生涯、毎月2万から3万円程度の医療費がかかります。血糖測定器や医療器具の購入、定期健診は一生やめることはできません。さらに、合併症を併発していれば、それ以上の医療費がかかります(詳しくは国立国際医療研究センター糖尿病情報センターHPをご覧下さい。https://dmic.ncgm.go.jp/general/about-dm/080/100/01.html)。日本IDDMネットワークの試算によると、小児期発症の1型糖尿病患者が一生涯に払う医療費は1000万円以上、当事者団体によると、インスリンポンプを使用している人は2000万円以上とも言われています。20歳未満の患者には小児慢性特定疾病医療費助成や特別児童扶養手当がありますが、成人への医療費助成は何もありません。さらに、1型糖尿病患者が抱える大きな問題のひとつが障害基礎年金の不支給で、訴訟にもなっています。このような医療費負担の大きさを認識していながら、国は手立てを講じていません。

また、国の支援は学校への看護師配置の推進が先行し、医療的ケア児が成人した後を見据えた支援のあり方について、十分な議論がされていません。つまり、医療職による支援に偏りすぎると、在宅で普通学校でも施設化してしまうリスクがあるため、ヘルパー制度を利用しながら地域で暮らす選択肢の保障が重要です。医療的ケア児支援法により「保護者の負担軽減」に焦点があてられたことは大きな変化でしたが、医療的ケア児本人の権利擁護の観点からは課題もあります。

- 成長後の医療的ケア者の実態を把握し、小児から成人医療へ、切れ目のない医療的ケア児者支援の仕組みを構築します。

- 重い医療費負担が一生続くにも関わらず成人の医療費補助制度のない、1型糖尿病等の医療費助成を充実させます。

- 医療的ケア児が卒業後に、地域での生活を見据えた支援体制を構築するために、医療職以外の教職員や学校介助員が医療的ケアを行う「認定特定行為業務従事者」制度の活用や、ヘルパー制度の対象拡大を進めます。

医療的ケア児者の災害対策を強化する

災害が起きると、医療的ケアが必要な障がいや慢性疾患をもつ人々は、生命や生活の維持が困難になります。こども家庭庁は、医療的ケア児を受け入れている保育現場向けに災害対応指針を作り、業務継続計画(BCP)の策定を促していますが、その内容は機器や電源の準備、避難ルートの設定等の大まかな計画に留まっています。

また、服薬をやめると命の危険がある人への災害対策の視点はこれまで論じられてきませんでした。休薬が危険な薬剤にはインスリン製剤・抗不整脈薬・抗てんかん薬等があり、症状に応じて使用を中断すると生命に危険が及びます。しかし、災害時の医薬品供給の流れを含めた避難情報を地域全体で把握しているケースは、管見の限りありません。共助の観点からも、こうした情報は地域住民全体で共有しないと、実効性のある対策とはいえません。

- 「大規模災害時の医薬品等供給マニュアル」において、インスリン製剤と注射針等の備品や抗てんかん薬を、災害発生時から3日以内の超急性期に必要な医薬品と同等に取り扱うよう、関係団体や学会等と連携し、体制を整備します。

- 服薬をやめると命の危険がある人への災害対策を強化し、医薬品の供給も含めた避難訓練を実施するとともに、確実な薬剤の受渡しができる仕組みをつくります。